- Home

- しゃちょーのブログ, セル

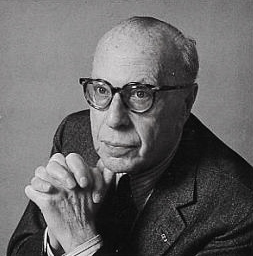

- ジョージ・セル 触れられぬ美を紡ぐ音たち

この文章は晴屋通信に連載されたものです。

メルマガ及びファックス会員に配信したものと同じ文章です。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その1.セルとの出会い

1970年春、私は中学3年生になっ

た。

前年の東大安田講堂の陥落、70年

にはアポロ11号の月面着陸、よど号

ハイジャック、三島由紀夫事件など

活気と混乱の時代の大きな曲がり角

になり、小さくて細い私はTVの向こう

の世界を、風の中の木の葉のように、

流されながらも遠い世界の嵐として

自分の世界とは直接かかわりのない

ものとして感じていた。

若者らしく世の慣わしを冷めた目で

みる一方、赤毛のアンや天地真理

に安らぎを見出し、ロマン派の文学

を読み漁り、音楽では独逸ロマン派

を体現した巨匠フルトベングラーが

私のアイドルだった。

この年に開かれた大阪万博のセレ

モニーには、各文化圏を代表する

オーケストラが招かれ、ベルリンフィ

ルを指揮するカラヤンも来たけれど、

フルトベングラーの成果を利用して

商業的成功を収めているカラヤンに

は、当時の私には反感以外には感

じるものがなく、無視することが私の

ささやかな抵抗だった。

その時に同時に招かれていたのが、

ジョージ・セルが常任指揮者を努め

るアメリカのクリーブランド管弦楽団

だった。

その当時は、FM放送が主要な音楽

の供給源で、放送を録音するエア

チェックということばが一般にも通用

していた。

CBSソニーが提供するクラシックの

番組が毎週放送され、バーンスタイ

ンやオーマンディーとともに、セルも

時折登場し、媚びを売らない清潔な

演奏でフルトベングラーとも、ライバ

ルだったトスカニーニとも違った何か

を発散していた。

そして前年の12月だったか、来日

記念盤として、定評あるドボルザーク

の「新世界」と、スメタナの「モルダウ」

がカップリングされたものが発売され

た。

裕福な家庭で育ったわけではなく、

小遣いを貯めて年に2,3枚のLPを買

うのが精一杯だった私にとって、この

アルバムを買った大きな理由は、見

開きのジャケットの反対側に同封さ

れていた、「セル/クリーブランドの

芸術の全て」と題された聴きどころを

集めたLPが付いてることだった。

その当時の貧弱な私のステレオ装

置で聴いても、目が覚めるような演

奏が繰り広げられる。

モーッアルト「フィガロの結婚序曲」

の軽妙で粒立つような音の流れ。

ヤナーチェック「シンフォニエッタ」で

は、しっかりと地に足の着いたリズム

の上に磨き上げられた金管楽器の

寸分の狂いもない輝かしい音色が

のり、しかも冷たくならずに滲みでる

素朴な愉悦。

ブラームス「大学祝典序曲」は、前

進するリズムと渋く鈍い光が明滅し

て、哀愁を帯びた男の背中を感じ、

ワーグナー「マイスタジンガー序曲」

にはヨーロッパの伝統を背負う自信

のような、ゆとりと広がりがある。

もちろん東欧で生まれたセルにしみ

ついている明晰なリズム感に支えら

れ、アメリカにより新しい可能性を求

めた「新世界」も、チェコの情緒を代

表する「モルダウ」も素晴らしい。

幽玄なフルトベングラーを嫌いにな

ったわけではないけれど、私の中で

何かが変わった。

フルトベングラーの超絶的名演とし

て名高い「ウラニアのエロイカ」も手

にいれた時の喜びは忘れられない

けれど、セルの「英雄」は決してひけ

をとってはいない。

一見特徴のない、素っ気無い演奏

なのに、聴けば聴くほどに発見があ

り、面白くなってくる。

ドイツの黒い森から、いきなりアルプ

スの高みまで連れてこられたような

気がした。

以来40年、セルはケンペやムラビン

スキーと同列になることはあっても、

私にとってベストの指揮者であり続け

ている。

それは一体なぜなのか?

セルの何が、私をとらえて離さない

のか?

見た目には決して美しくはなく、い

かにもしつこくて、うるさそうで、傍

にいたらきっと嫌なタイプで、生身の

人間としては決して好きにはなれな

いだろう。

それが分っていてなぜ魅かれるの

か。

クラシック音楽を通じて、自分の感性

を鍛えてきたと自覚する私にとって、

セルはどういう存在なのか。

書き起こしてみたいと思う。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その2.セルの運命・前編

セルの数多いアルバム、私の手元に

50枚くらいはあるだろうか、の中で

もっとも聴く機会が多いのは、セルが

ザルツブルグの音楽祭でウィーン・

フィルを振った、ライブのCDだ。

全てベートーベンの曲で、「エグモン

ト」序曲が輝かしさとメランコリーに充

ちた音楽のうねりで迫り、早くも一曲

目で胸の高鳴るのを感じる。

2曲目はエミール・ギルリスのピアノ

独奏でピアノ協奏曲の第3番。

注意深く始まった音が、自ら運動性

を獲得して瞬時に激流になる。

どこにも作為を感じさせないのに、

悲劇に立ち向かう強い意志が示さ

れる。

ベートーベンの緩やかな楽章には

美しいものが数多いが、第2楽章は

その中でも際立つもののひとつだ。

ベートーベンの素朴で純真な一面

が、セルのタクトで引き締まった硬質

の叙情となって結晶し、静かに私た

ちの心を照らす。

美しさにうっとりしながら、さまざまな

思いや記憶が湧き出て止まらない、

音楽を聴く時の不思議な流動感に

わたしたちを誘う。

そして「運命」。

何度聴いたかわからない、通俗的

とも言える曲に、新しい命が、目新し

くはないのに決して古びることのな

い命が吹き込まれている。

ダダダ、ダーンという冒頭を、「運命

は、こう扉を叩いた」ということばに沿

って、やたらと重々しくおごそかに演

奏したり、反対に近代的な音の切れ

味で押し通す演奏が多い中、セル

はベートーベンのスコアに忠実に、

しっかりとしかし早過ぎないテンポで

はじめる。

メロディーというよりは、音の塊を繰

り返しながら変転し、輝かしく力強く、

どこにも力みを感じさせずに音楽を

構築していく。

アンサンブル重視で、オーケストラが

全員同じタイミングで演奏した音、

いわば音の縦軸が揃った演奏は力

強いが、冷たく味気ないものになり

やすい。

一方横軸ともいうべきメロディー優

先になると、情感は豊かだが、セン

チメンタルで時として卑しいものにな

る。

セルにはその両立ができる稀有の

音楽家だ。

すると、音楽は建築になる。

全ての音が同じ力で空間に放たれ、

流動しながら、透明な立体を紡いで

上昇していく。

気が付くとずいぶんと高いところにい

ると感じ、クリスタルでできたような

壮大な伽藍にいる錯覚に陥る時が

ある。

完璧な構造で美しく、肉体的豊穣に

犯されない強さを持っているのに、

一瞬で消えてしまい手に取ることが

できない、脆くはかないものでもある。

最終楽章、音は熱を帯び、より高く

天を目指す。

しかし、セルは最後に登りつめる直

前、ぐっとテンポを落とす。

熱狂で終わらせようとはしない。

最後の瞬間にもう一度音楽を引き締

め、一時の熱狂ではなく、永遠に続

く精神の力へと私たちを、というより

は音楽を、連れ戻す。

そしてその意思によって私たちは冷

水をかけられるのではなく、永遠に

続く美への希求を感じて、より胸が

熱くなるのだ。

このCDを買った秋葉原の量販店に

は、山積みしてあって、「これを聞か

なきゃ、一生の損」というコメントが

添えてあった。

本当にそうだと、私も思った。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その3.セルの運命・中編

CDではないけれど、セルの「運命」

で印象深いものが一つある。

私の持っているのはアメリカで発売

されたVHSのビデオテープだが、

今は「一人の男の勝利」と題されて

DVDで発売されているものだ。

1966年に放映されたTVの番組を

発売したもので、インタビューとリハ

ーサル、そして本番の様子が記録

されている。

「運命」に多くの時間がが割かれて

いるが、セルの手兵クリーブランド・

オーケストラとの日常の様子がわか

って面白い。

セルのリハーサルはねちっこい。

当時のクリーブランド管弦楽団とい

えば、アメリカのBIG5、時には一位

にあげられ、世界的名声を博してい

た。

当然、団員はうまい人ばかり。

野球で言えば、子供の頃からエース

で4番、音楽学校では常にトップで

天才扱いされた人ばかりだっただろ

う。

そんなことはお構いなしに、セルは

重箱の隅をつつくように、執拗に指

示を与える。

「昨日も言ったが、休符は休みでは

ない。次の準備をするように。」

ねちねちと繰り返し、指揮棒を上げ

音出しを再開するかと思うと、また

同じことの繰り返し。

「休符は休みではないから、ちゃん

と次の準備を忘れずに」

小学生並の扱いだ。

しかし、出てくる音が素晴らしいの

だから、だれも文句は言えない。

そんなリハーサルの場面から、画面

は実演に切り替わる。

テンポが確立されているので、まっ

たくの延長としか感じられない。

実演ということもあり、力強く輝かしい

音が、緊張と陶酔を絡めていく。

聴衆の集中もよく、最終楽章も盛り

あがる。

セルも会心の笑みを浮かべ楽員を

見回し、振り返って聴衆にあいさつ

する。

しかし、その表情は少し固く、ぎこち

ない。

さっさとステージを降りてしまった。

セルにとっては、ステージで理想の

音楽を実現することだけが目的であ

り、唯一価値があることなのだ。

聴衆の反応や、世間の評価などど

うでもいいのだ。

そんなセルの気持ちが汲み取れて、

心に残る映像だった。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その4.セルの運命・後編

セルは何度か「運命」を録音している。

十八番だったのだろうか。

私の手元にも数枚のCDがある。

1955年のクリーブランド管弦楽団と

のものが最も古い。

セルがアメリカの演奏旅行中に第二

次世界大戦が勃発した。

帰るところを失ったセルは、当時絶

大な人気を誇っていたトスカニーニ

の援助もあって、ニューヨーク・フィル

に客演したり、メトロポリタン歌劇場

に席をおいたりしていた。

そして当時は二流だった、ヨーロッ

パからみたら辺境に違いないクリー

ブランドのオーケストラの常任指揮

者になった。

工業で豊かだったクリーブランドの

財政の力もかりて、セルは徹底した

トレーニングでオーケストラを鍛えて

いった。

最初の一年目のシーズンで、団員の

半分以上が入れ替わることになる。

それは自主的なものも、強制的なも

のもあったろう。

後にセルはインタビューで「クリーブ

ランドは財政的に豊かだったので、

比較的穏やかに解決していきました。

問題はオーケストラにとって、何が

大切かということなのです。

音楽が大切なのか、団員が安心で

きる永久就職が大切なのかというこ

となのです。」と述べている。

55年のこの演奏には、セルのそんな

明確な意思が残されている。

引き締まって、力強く、音は常に緊

張状態で立っている。

若々しい筋肉質の音楽だ。

俺ならば、機会があればどこに行っ

ても最高の音楽が作れる。

そんなセルの意気込みと気概が聴

こえてくるようだ。

次は64年、同じクリーブランド管弦

楽団を指揮したものがある。

運命の第一楽章は7分半ほどの長さ

だ。

セルはいつもほとんど同じテンポで

演奏する。

64年盤は、55年に比べて4秒ほど

長い。

しかし物理的にはわずか4秒なのに

印象はまったく違って聴こえる。

寸分の狂いもないのに音楽にゆとり

がある。

そして音の間に、さまざまにニュアン

スが凝縮している。

闇のなかから何かが屹立して、変転

しながら次第に形が現れていくようだ。

一つ一つの音が明確に分離して濁

らないのに、全てが溶け合っている。

セルの理想がもっとも実現された演

奏だろう。

セルは先ほどのインタビューの中で、

「私の理想はヨーロッパの第一次世

界対戦以前のオーケストラの音と、

アメリカのオーケストラの機能美を

両立すること」と答えている。

新しい美を求めてアメリカで成就し

てはいても、心の故里はヨーロッパ

だった。

毎年クリープランドのシーズンが終

わると、ヨーロッパへ「帰って」いった。

1961年にザルツブルク音楽祭で、

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団を

指揮したものには、そんなセルの嗜

好が強く現れている。

当時の東ドイツを代表するこのオー

ケストラは、弦楽器の厚みのある美し

い音が際立っていた。

第一次世界大戦以前のオーケストラ

の音は録音でも聞くことはほとんで

できないが、ドレスデンの温かみの

ある、深くて柔らかい古色蒼然とした

音は、それに近いのではないか。

この演奏はライブということもあり、ド

ラマチックで余韻があり、渋いのに

壮麗だ。

セルが指揮しているのだから、アン

サンブルが乱れたり、技術の不足を

曖昧な表現で逃げたりすることはな

いのに、なんとも言えない味わいが

しみでる。

64年盤がスポットライトの下の明晰

な演奏とすると、こちらはろうそくの

炎で照らされた、ほの暗いけれど、

手で触れられそうな実体感を持った

演奏といえる。

セルは度々、このオーケストラに客

演している。

1966年の、アムステルダム・コンセル

トヘボウ管弦楽団との演奏は、若か

った私の愛聴盤だった。

ヨーロッパ的な豊かさとゆとりを感じ

る好きな演奏だったのだけれど、今

回聴き比べて印象が変わってしまっ

た。

55年盤のマッシブな力強さとヨーロ

ッパ的豊かさを両立しようとしている

ようだけれど、中途半端で何かが足

りない。

新しい美を追求しているというよりは、

仕事をこなしている感じがする。

迷いがあったのか?体調が悪かった

のか?

この後、セルのヨーロッパでの人気

が急速に拡大していく。

通好みで一般受けはしにくかったの

に、多くの人に支持されるようにな

る。

それは、黄昏の美しさだった。

セルは自らの癌を知っていた。

以前紹介した1969年8月のウィーン

フィルとの録音はそんな時の絶頂の

記録だ。

翌70年には来日し、帰国後間もなく

亡くなっている。

ウィーン・フィルの金糸のような輝か

しい音が、しなやかに、自在に音楽

を紡いでいく。

セルの指揮する姿は一見ぎこちな

いが、弦の上げ弓、下げ弓、木管の

息継ぎまでも、心を配り指示し、計算

しつくされている。

けれど、音のどこにも意思の爪あと

が残されていない。

練習嫌いで、相手をみくびると、指

揮棒を無視して勝手に音を出すウィ

ーン・フィルを完全にコントロールの

下におき、それが自然で自発的な

ものにしか感じられないところまで、

セルは至った。

荘厳な夕映えの美しさとしか言えな

い演奏に触れることができるのはな

んと幸せなことか。

セルのベートーベンは二十世紀の

隠された宝だと、私は思っている。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その5.セルとカラヤン前編

私は若い頃は、素人ながらにも真剣

に音楽を聴いていた。

最初はただ眠かったりする音楽が、

次第に微妙な色合いや、その影に

ある演奏者の個性や思いが伝わっ

てくるのが面白くて没頭していった。

そうすると、音を聴いているだけで

演奏者や指揮者が当てられることが

度々あった。

大学生の頃たまたま家にいたある日

の昼下がり、FM放送からブルックナ

ーの第8交響曲が流れてきた。

どこにも濁りがなく、全ての音が磨か

れていて、自然な流れも保たれてい

る。

クールだけれど作曲者との一体感も

感じられ、てっきりセルだと思って最

後まで聴いていた。

しかし、演奏後にアナウンスされた

名前は、カラヤンだった。

驚きとともに、カラヤンを少し見直し

た。

私が持っているのはLDだけれど、「

アート・オブ・コンダクティング」という

題のDVDが発売されている。

フルトベングラーやトスカニーニなど

10人ほどの名指揮者の映像と音楽、

インタビューなどで構成されていて、

出来がよく一時評判になっていたも

のだ。

その中でセルとカラヤンの「運命」の

映像が使われている。

セルは前述のTV番組からのもので、

例によってねちねちと指示した後に

輝かしい音楽が流れ始めるが、ある

一瞬で、カラヤン指揮のベルリン・フ

ィルのものに切り替わる。

突然の変化なのに、どこが継ぎ目か

分らないほどに自然に見事に音が

繋がっている。

もちろんじっくり聴くと、フレージング

の微妙な違い、熱い血潮を内にこめ

ベートーベンと同調しているセルと、

突き放して上質のエンターテイメント

として見世物にしているカラヤンと

では、聴いた後の感慨はまったく別

のものになっている。

他人の評価をまったく気にしなかっ

たセルと、売れる音楽をやり続けて

いたカラヤンが似ているというのは、

とても面白く、興味深いことだ。

私のアイドルだったフルトベングラー

は、ドイツにとどまって文化を守るこ

とがナチスへの抵抗だと信じたが

結局はナチスに利用されてしまった。

ナチス党員の小者だったカラヤンを

最初から、毛嫌いしていた。

戦後は戦争中の責任を問われ、不

問にふされたカラヤンに活躍の場を

奪われていく。

だから私にとって、カラヤンは最初

から否定すべき存在だった。

しかし初期のフィルハーモニー管弦

楽団とやっているモーッアルトの管

楽器のための協奏曲集など生気に

満ちていて、「奇跡のカラヤン」とい

うあだ名が納得できるものだったし、

黒田恭一氏が推奨したことで一般的

人気を得た「タイースの瞑想曲」など

を含んだ「オペラ間奏曲集」なども

耽美的な美しさに素直に感動できた。

そしてブルックナーやワーグナーな

どの後期ロマン派の、表現の末端に

神経を宿したような曲はとりわけ素晴

らしく、この分野のスペシャリストにな

っていたら、違った名の残し方をして

いただろうとも思う。

音楽を美しく磨き上げ、この世のもの

とは思えないような妖しい世界を作

ることができる。

どうしようもないほどの天才であるこ

とは認めざるをえない。

それでも私は好きではない。

カラヤンの中にはもう一人の天才が

いて、セールスマンとしても超一流

なのだ。

この二つが結びついた時、音楽界

に大きな成果をあげることができる

が、後には不毛が残される。

しかし音を徹底的に突き詰める情熱

がもたらす的確なテンポ、アンサン

ブルとメロディーの流れの高いレベ

ルでの融合など、セルとカラヤンの

共通するものが多くある。

それなのに、カラヤンを聴いた後の

ハイウェイをスポーツカーで飛ばした

ような疾走感と空虚さに比べて、セル

の白熱して腹と頭にずっしりと残る

感じのなんと違うことか。

毛一本のはみ出しも許さない完全さ

は、床屋の美学とでもいうべきもので、

芸術というよりは職人芸の極地といっ

たほうが近いだろう。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その6.セルとカラヤン後編

万博にカラヤンが来日した時、コン

サート会場でリハーサルをしていた。

セルと、同行した作曲家で指揮者も

していたピエール・ブーレーズもいっ

しょに下見にやってきたが、係員は

カラヤンの指示でだれも入れるなと

言われていたので静止しようとした。

「かまわない」とセルは会場に入って

いき、ブーレーズと客席で音響のチ

ェックをしていた。

やがて、カラヤンが気付き、騒ぎが

起きるかと思ったが、セルとわかると

ステージを降りて歩み寄り抱擁し、

「オー、マエストロ!」。

それに答えてセルは、

「オー、ヘルベルト。」

カラヤンにとってセルは、マエストロ

(巨匠)と言って、敬意を表さなければ

ならない相手だったが、セルにとって

はカラヤンはただの、ヘルベルトだ

った。

こんな話も読んだことがある。

何人かで立ち話をしていた時、セル

とカラヤンもいっしょにいた。

180cmを越す長身で胸板も厚く、胴

も太く逞しい体型のセルに対して、

カラヤンは170cm前後で細身だ。

セルがカラヤンに何かの意見を求め

た時、カラヤンは緊張して、「ハイ、

マエストロ」と小声で答えるのがやっ

とだった。

それだけ深くカラヤンはセルを尊敬

していたとこの話は伝えている。

どこまでが本当なのかはわからない

けれど、なんとなくありそうな話だ。

それが実際、尊敬であったか、敬意

をあらわさなければならない事情が

あったかは、私たちには知るすべも

ない。

ヨーロッパの闇は深い。

伝聞ばかりで申し訳ないけれど、以

前、雑誌に「セルとイッシェルシュテ

ット(著名な指揮者)は、はじめから

別格だった」という記述があった。

ヨーロッパからは遠いところにいる私

たちが知らないヨーロッパがある。

階級社会であり、見えないルールが

支配している。

貧困や飢饉、疫病など悲惨極まりな

かった中世では神しか救いがなかっ

のに、教会も腐敗していた。

そうした悲惨の中から、階級制度を

内部に温存しながら社会を発展させ、

植民地を持ち、工業の発展と市民

社会を成熟させながら富を築いてき

た。

圧倒的な多数の犠牲の上に成り立

った、厚みと深みのある世界。

クラシック音楽の世界も広大で奥が

深い。

私は見渡すこともできない深遠な海

の前に立って、波打ち際で深入りせ

ずに楽しんでいるに過ぎない。

セルは、プロが舌をまくほどワインの

知識があり、美食家でもあったという。

ワインの世界にも私は同じ観想を持

っている。

あまりに深く、広大なのでこちらから

積極的に入るのを諦め、敬して遠ざ

け、必然的に出合ったものだけに限

定して楽しんでいる。

そんな私だから、ヨーロッパへの憧

れなど、ほとんどない。

文化の規範とも、生きる目標とも思っ

ていない。

しかし、厳しい状況だからこそ花開

く、人間の奥深い要求や可能性が、

バッハやモーッアルト、ベートーベン

をはじめとする作曲家、そしてセルを

筆頭とする演奏家たちの中に見出

すことができる。

きれいごとではすまされない、切実

さがある。

セルは音楽の美を求めた。

それは自らの内にある光の当たら

ないもの、説明のできない衝動との

相克でもあったろう。

カラヤンも闇を背負っていたとは思

うが、それを秘して滑らかで耳あた

りのよい音を連ね、クラシック音楽を

大衆化し量産した。

二人の違いは聴く私たちも選別する。

壮麗な聖堂や、豪華なコンサートホ

ールで着飾った男女たちが聞く、身

の安全が保障された、ゆとりある環

境は、芸術とは直接の関係はない。

断崖に咲く花を一目見て身近に感じ

たいと願う、危険を顧みない切羽詰

まった要求が内になければ、本物と

は思えない。

わたしにとってクラシック音楽は黎明

期のジャズやロックと同じに、荒々し

く、切実な衝動を秘めている。

だから、カラヤンには満足を得られ

ない。

そうした傾向は私がやっている晴屋

にも現れている。

表面的で浮ついたものを嫌い、質素

で、言葉や権威にとらわれない本質

に響く美味しさを求める。

波打ち際にいながらも、クラシック

音楽は、さまざまな世界を垣間見せ

る。

音楽に導かれ、人の歩む道が拓け

ることもある。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その7.セルの眼差し

セルが1970年に来日した時、NHK

で演奏が放送されている。

私もTVに吸いついて見ていた。

ベートーベンの英雄交響曲では、胸

からこみあげてくる熱いものと、背筋

の震えで身体が硬直し、身じろぎも

できなかったのを覚えている。

精気なのか、魂なのか、よくわからな

いものが、陽炎のようにゆっくりと立ち

昇っていくようだった。

その日の公演のテープは紛失して

しまったらしく、世に出ることはなかっ

たが、別の日の録音がCBSソニー

から発売されている。

シベリウスの第2交響曲と、モーツァ

ルトのト短調の40番だ。

セルのモーツァルトの交響曲は表情

が固すぎて楽しめない場合が多い。

この40番はもちろん引き締まって余

分な響きはまったくない。

けれど硬直せずに、音と内側の動き

が、常にしなやかに流動している。

絹糸がピンと張り詰めたようだったり、

滑らかに蠢いたり、激流だったりする

表情は、生き物というよりは、山をゆ

く雲のダイナミックな動きそのものだ。

シベリウスの輝くばかりの美しさもす

ごい。

シベリウスの音楽を聴くと、巨大な斧

が暗い空間をゆっくりと動いていく印

象を持つけれど、セルのはその斧が

異化して、光そのものになっている。

微塵の雑念もなく、瞬間瞬間に空間

を切り拓き、美を放射していく。

暖かさも、冷たさもない。

ただ透明に、うつろい、輝く。

その素晴らしい演奏を聴いていたら

TV放映のある場面を思い出してい

た。

セルが指揮台のすぐ右下にいる、チ

ェロのトップ奏者としきりにアイコンタ

クトをとっている。

きちっと刈り込んだ金髪に黒ぶちの

メガネをかけ、色白で少しぽっちゃり

した若い男だった。

すぐ横のセコンドの位置に、雑誌の

インタビューに応じていた美人チェリ

ストがいたから、地味な印象はよけい

に、ひきたった。

この二人はいったいどういう関係なの

だろうと、まだ少年だった私はいぶか

しく思った。

そして、セルたちは帰国した。

しばらくしてセルが逝去したという知

らせが届いた。

健康面での不安があったから、ブー

レーズを日本公演に同行させたと

いう。

奥さんにも病状を隠していたそうで、

健康を気遣う奥さんに隠れて影で

好きなコーラを飲んでいたという話

もある。

60年代後半からは、セルの黄金期

としてヨーロッパでの人気も非常に

高かったから、やれるだけのことは

やりきった覚悟の死といえるだろう。

専属レコード会社のCBSとの契約も

すでに打ち切っていた。

しかし、私はその時ふと思った。

あのチェリストだけは、セルの健康

状態を知っていたのではなかったか。

慈しむような暖かさがあのチェリスト

にはあったし、セルもそれに答えて

いたような気がする。

私には立ち入ることのできない世界

があるのを感じた。

後年、金髪をおかっぱにしたチェリ

ストがソロで脚光を浴びていた。

リン・ハレルといって、メガネはかけ

ていなかったが、クリーブランド管弦

楽団の出身と書いてある。

きっとあのチェリストに違いない。

私の家には死の一年ほど前に録音

したドボルザークの第8交響曲「イギ

リス」のLPレコードが2枚ある。

一枚のオリジナル盤には、あのチェ

リスト、リン・ハレルがはっきり写って

いる。

いつか、リン・ハレルがセルの思い出

を語っている記録があったら見てみ

たい。

人を気遣う一面もあったというセルの

私たちの知らない一面に触れられ

るかもしれない。

リン・ハレルはその後、ジュリアード

音楽学院で教鞭をとったり、室内

楽でのCDに参加しているが、ソロと

してはあまり評価されていないようだ。

それには彼の謙虚で誠実な姿勢が

CDでは映えないということもあるだ

ろうけれど、ロンドン・レーベルに残

したドボルザークのチェロ協奏曲の

出来が悪かったことにもよるのでは

ないだろうか。

指揮者のアシュケナージがこの時

は、表面的な熱狂を求めて足をひ

っぱっていたと思う。

ドボルザークのチェロ協奏曲という

と、名演にあげられるカザルス、フ

ルニエ、デュプレのうち二つをセル

が指揮している。

カザルスの時はチェコ・フィルの渋く

厚みのある音色のオーケストラから

切れ味と情熱を引き出した。

フルニエの時はベルリン・フィルで、

輝かしさの中に、滋味と哀愁を秘め

た明晰を演出していた。

リン・ハレルとやっていたら、どんな

だったろう。

想像の音楽も胸を熱くさせる。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その8.セルのとげ

セルの、ふつうのクラシック音楽好き

のひとたちのイメージは、高潔に音

楽を作るけれど、どこか冷たく楽しめ

ないというものだろう。

がっちりした体躯に、度の強いメガ

ネの奥から鋭い眼が覗き、いかつい

顔に、神経質そうで、愛想のない表

情がうかぶ。

見るからに、この世に生まれた喜び

を享受するためでなく、生まれなが

らの自分の思いを押し通し、なしと

げるために生まれてきたようだ。

そんなセルがアメリカに渡り、CBS

と契約して、いわゆる通俗曲といわ

れる、一般的な人気の高い曲も録音

している。

ビゼーの「アルルの女」、ムソルグス

キーの「展覧会の絵」、グリークの「ぺ

ール・ギュント」など、ふだんのセル

のコンサートでは聴けないようなレパ

ートリーだ。

どの曲も、すべての瞬間が美しく磨

かれ、作曲された音の力を発揮して

いる。

どれにもセルの個性が焼き付けられ

た素晴しい演奏だ。

しかし、これらの曲がセルによる演

奏でなければならないかというと、そ

うとは言えない。

一度は納得して楽しめるが、次に聴

くことはあまりない。

音が野放図に鳴ることはありえない

し、すべての表現が切り詰められ、

余分も無駄もない。

もちろん全ては美しく歌われている。

そう、すべてが正しいのだ。

文句のいいようがない。

こういう曲に私たちが求める、痛みを

そっと覆って癒してくれるようなゆるさ

や甘さが欠如している。

学校の授業を聞いているような気が

する。

セルにはこうした、ある種の押し付け

がましさがある。

圧倒的な自信と信念に裏付けられ

た、ゆるぎない世界が築かれている。

最初から口をはさむ余地などないの

だ。

隅々にセルの意思の行き届いた音

の流れはあまりに完璧に美しく、私

たちに想像の余地を与えない。

こちらの情緒を許容しない知性は、

棘として私たちの心にささる。

だから、次に聴く機会はほとんどな

いのだろう。

セルは1897年、ハンガリーのブタペ

ストに生まれた。

当時はジョージではなく、ギョルクと

呼ばれていただろう。

間もなくウィーンに移り、専門の音楽

教育を受ける。

ピアノと作曲で才能を発揮し、「神童」

「モーッアルトの再来」と言われたこ

ともあるという。

11歳でピアニストとしてデビュー、16

歳でウィーン交響楽団で指揮者とし

てデビュー。

その頃はドイツ風に、ゲオルクと名

のっていた。

Rシュトラウスに認められ、ドイツ各地

の歌劇場でキャリアを積んで、プラ

ハのドイツ歌劇場音楽監督も努めた。

その頃の写真を見たことがあるけれ

ど、色白で大柄で全体になんとなく

ツルンとした感じがある。

蝶ネクタイをしめて、自信満々、エリ

ート意識の塊のように見える。

ナチの台頭を逃れてアメリカに渡り、

当時低迷していたクリーブランド管

弦楽団を世界的なレベルまで引き

あげた。

名前もアメリカ風にジョージと変えた。

いつも信念に裏付けられた自信を

持っていたセルだったが、彼の持つ

才能ととげを、自分の保身のために

使おうとはしなかった。

名声や人望など現世的なものでは

なく、理想の音楽、彼の頭の中にあ

って求めてやまない音を追求しつづ

けた。

だから、世俗的な音楽など最初から

合うはずがない。

しかし、もちろんそれだけではない。

ハイドンの交響曲では、おおらかな

逞しさとヨーロッパ人らしい機知をみ

せるし、モーッアルトの協奏曲では

愉悦感にあふれたのびのびした表

情で伴奏している。

自ら納得し、やる気になれば楽しい

音楽もできたのだ。

そしてブラームスやベートーベンな

どでは、とげはむしろ、求心的な力

のよりどころとして使われ、まったく

私たちの意識にはひっかからない。

セルの晩年60年代の後半からは、

セルの音楽にふくらみが感じられ、

締めるべきところは締めても、音楽の

飛翔を許すようになった。

音がセルのタクトの下でなく、すりぬ

けて広い空間に飛び立っているよう

だ。

それが死期が近づいたあきらめに

よるものなのか、理想を実現したゆ

とりからくるのか、許容がすでに手段

になっているのか。

まだ知らない世界に私も近づけるの

だろうか。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その9.ロマンティストとしてのセル

セルに、ロマンティックという言葉ほ

ど似合わないものはないだろう。

ゴリラのように堂々とした身体に、い

かつい顔、度の強いメガネの下から

鋭く神経質そうな眼が光る。

細かいものまで見逃さず、全てが完

壁でないと気がすまない、完全主義

者だ。

「クリーブランド管弦楽団は、他のオ

ーケストラのリハーサルが終わった

レベルからリハーサルが始まる。」

と豪語した。

「私のオーケストラはテクニックが完

全であるだけでなく、互いの音をちゃ

んと聴いて、室内楽的でもある。」と

自信を覗かせる。

厳しいトレーニングで、くどくど、ネチ

ネチと指示を与える。

リハーサルが厳しいことで知られた

トスカニーニがセルのリハーサルを

見ていて、あまりに執拗なので激怒

したという話がある。

また別の折にはセルの性格が悪い

という指摘に「私も性格は悪いのだ

けれど」と擁護したとも伝えられる。

二人は、ロマンという人間の多様さ

や豊かさを前提にした自由を標榜

する立場とは対極の、ザハリヒカイト

(即物主義)の権化のようだ。

しかし、生まれる音楽から、私は時

として、熱いものが流れ、溢れ出るの

を感じる。

たとえば「新世界」とカップリングされ

ているスメタナの「モルダウ」を聴くと

き、淡々と流れる音たちの間から、

胸を熱くする何かがあふれてくる。

「モルダウ」は、川の流れにそって

うつり変わる風景を写した表題音楽

でもあるけれど、セルの演奏は写実

的要素はあまり感じない。

感情にそのまま訴える、扇情的な音

でも、もちろんない。

いつものように、余分なものは一切

きりつめ、音の美しさと自然な流れ

を追求している。

セルが東欧出身でノスタルジックな

ものが多少はあるかもしれない。

しかし、舞踏のリズムに一瞬東欧を

感じても、民族的な雰囲気とはほど

遠い、洗練された音だ。

それなのにこみあげてくるこの感興

はいったい、何なのか。

若い頃の私はそれが不思議でしか

たがなかった。

年を経て、私も少し歳をとって少し

わかるようになってきたのは、セルが

ステージで、あるいはレコーディング

で、完全な美を追求してやまない、

その姿勢こそがロマンティックなの

ではないかということだ。

セルはある人から、「なんでそんな

に真剣に音楽をやるのか。音楽は

楽しむもので、人間の生き死にには

関係ないじゃないか」と言われた。

セルは答えて「君、わからないのか

ね。正に生き死にの問題なんだよ」。

切実に真剣であると共に、音楽の完

全な美くしさこそ人生の全てであり、

それが実現可能だと信じていた。

そんなあり得ないような理想を信じ、

追求しつづけること自体が、内に秘

めた壮大なロマンではなかったか。

セルのモーッアルトの交響曲はまじ

めすぎて楽しめないことも多いが、

協奏曲になると人が変わったように

生き生きした音楽を作り出すことが

ある。

カザドゥシュというピアニストとやった

ピアノ協奏曲はどれも素晴しい。

フランスの粋を体現したようなカザド

ゥシュと、ドイツの伝統とアメリカの

合理主義を併せ持ったセルが、まる

で双子のように、同じレベルと感性

で肩を並べ、音を連ねていく。

磨かれて美しく、透明でチャーミン

グ、微妙なニュアンスに溢れ、自然

に流れるのに暖かな起伏がある。

人の心をそのまま音にできたモーッ

アルトの感性にもっとも近い演奏だ。

特に26番の「戴冠式」という副題の

協奏曲は、モーッアルトにしては珍

しく駄作の部類に入ると思っている

私だけれど、この二人にかかるとま

るで魔法がかかったように愛らしい

愉悦感と繊細さにあふれた曲になる。

本当に不思議で、楽しい。

セルのヘンデルも素晴しい。

ヘンデルはオリジナル楽器の演奏

が正道だと思っている。

前進する力に充ちたピノックや、叙

情と暴力的知性をあわせもったアー

ノンクール、上品で伸びやかなガー

ディナーなども好きな演奏なのだけ

れど、3人あわせてもセルの「水上の

音楽」にはかなわない。

本場のロンドン交響楽団を指揮した

このアルバムにはヘンデルの魅力

が詰まっている。

どこにも苦労や努力の跡をみせず

に、聴くものを惹きつけ、扉を開いて

新しい世界をみせてくれるような音

楽を、セルはこれ以上は考えられな

いほどの、おおらかで逞しい表情と

纏綿としっとりとした情緒で再現する。

胸が広がって、なんと心が軽くなる

ことか。

そんな音たちを楽しむ時、人間は

だれでもロマンや理想を持っている

んだ、自分なりにそれを実現するた

めに生きているんだと、気持ちが伸

びやかに柔らかくなる。

もちろん、厳しさがあってこそなのだ

ろうけれど。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その10.セルのアダージョ

酒の本当の美味しさは、歳をとって

からではないとわからないと言われ

る。

若いときは勢いで量を飲めるし、酔

いつぶれることも多くある。

歳とってからは少しの量で人生の疲

れを溶かし、少しゆるくなった感受性

で遠い昔や世界を見渡す楽しみが

ある。

クラシック音楽の世界もそれに少し

似ていて、若い時には感じられない

ものが、だんだんに拓けて感じられ

る面白さがある。

ベートーベンの音楽も最初は「運命」

の有名な冒頭や、「合唱」最終楽章の

盛り上がり方、「リズムの神化」とも言

われる7番のリズムの処理など、強烈

で、強靭で、超越的なものに眼がい

きやすい。

十代には聴けばいつの間にか寝て

いた「運命」の第2楽章や、「合唱」

の第3楽章などの、谷間に咲く花のよ

うなゆるやかな音たちに心ひかれる

ようになったのは、いつのことだった

か。

寝てしまうなどというのは、つまらな

いという場合ももちろんあるけれど、

心が拓かれてゆるみ心地よいから

だ。

それを理解し、自分のものとして生

活にとりいれるようになるには、ずい

ぶんと時間が必要だったように思う。

教えてくれたのは、セルだった。

一番最初に私に入ってきたのは、

7番の第2楽章だった。

憂いを含んだゆったりした足取りで

はじまるこの楽章は、弦楽器が緩や

かにからみあいながら次第に上昇

していく。

美しい旋律なので、ひたすら感覚美

で押しとおすこともできる。

しかしセルはそれに留まってはいな

い。

それは分ったのだが、何が他と違う

のか、最初はそれが分らなかった。

心地よく惹かれるのはいったい何故

なのか。

ただ繰り返される旋律の合間から感

じられるものが何なのか。

ある時、これが精神というものなのだ

と、思いいたった。

精神というものは、見ることも、触る

こともできない。

しかし、折に触れて私たちは精神的

なものを感じ、他の精神に感応して

近づいたり、離れたりする。

芸術などという衣食住には役にたた

ないものに生きがいを見出してみた

り、殉教者や戦士として死を恐れず

に信念を貫くこともできる。

あると思えばある、ないと思えばない

精神は、知性と感性に支えられて

意思の力で成り立つホロスコープの

ようなイメージだと実感した。

それは日常の中にも、文学や絵の

中にも存在する。

そしてもちろん音楽の中にも。

切り詰め、磨かれた音たちが緩やか

に絡みながら、私たちの心を柔らか

にゆり動かし、手繰り寄せる。

きりっとした音の立ち上がりと、もたれ

ない余韻が、セルの潔癖な姿勢を

伝える。

日常の猥雑を持ち込ませない、癒し

や鼓舞などの雑念を混じらせない、

純粋な音楽の美しさがある。

7番の第2楽章に書き込まれている

長い吐息のような憂鬱は、生きるこ

との光と陰を宿し、物質的に生きるこ

とにとどまらない深い場所に訴えか

ける。

理想を実現することほど大切なこと

はない。

本能に一番近いところから出たもの

だから、まったく違う文化と生い立ち

をもった私たちにも響いてくる。

セルの姿勢、精神はそうしたものだ

った。

私はこの精神的な楽章をフルトベン

グラーでも聴いて確認してみた。

ドラマチックで、起伏に富み、情動

的だ。

そこにもやはり精神はあったけれど、

悲劇と自己陶酔の香りがする。

それがドイツの文化を背負って生き

ようとしたフルトベングラーの精神な

のだろう。

セルに比べると豊かだが混ざり物が

多く、誤解を恐れずにいえば不純に

感じた。

同時に私は、心というものも少し理

解することができた。

それまで私は他人が「心」という時

何をさしていうのか、「心」というもの

落胆は大きかった。

そうした絶望も込められたこの曲は

劇的で壮大だ。

セルは世に翻弄された悲劇としでな

く、内面の葛藤として描いている。

交響曲題4番の第1楽章は、ギリシャ

の彫刻にたとえられる。

均整がとれたプロポーションとけがれ

ない美しさが、音楽の神アポロ的な

世界を形作る。

日常や生活を離れた表現の美しさ

が追求されている。

交響曲第5番「運命」の第2楽章は、

ベートーベンらしからぬ平穏に充ち

ている。

この世の幸せにもっとも近づいた瞬

間なのだろうと思う。

前述の交響曲第7番の第2楽章は、

私が最も好きな曲のひとつだ。

セルの演奏では感情が昇華されて

いる。

感情の残り香はあるけれど、精錬さ

れた記憶として結晶している。

力づくと素朴な純情の間をゆれ動い

ていたベートーベンにこんな洗練さ

れた一面があったかのと思うと同時

に、それがあったからこれだけのも

のたちが残せたのだと納得もする。

最後は交響曲第9番「合唱」の第3

楽章だ。

若いときにはこれを聴くと必ずといっ

ていいほど半覚半睡のような状態、

音を聴きながら寝ているのにそれを

見ている自分がどこかにいるような

感じになった。

ひたすらに安らかだが、感情の動き

を伴なわない。

色も、香りも、記憶さえもない肉体感

覚のない安息だ。

もし天国があるのなら、こんなだろう

と思う。

曲の順は必ずしも作曲順ではない

がほぼ沿っていて、ベートーベンの

心の軌跡を感じられるものになって

いた。

思い出して記憶をたぐっていたら、

また聴きたくなってきた。

パソコンが苦手な私だが、CDに焼

いてみようか。

あの時はなかった、ウィーン・フィル

とのライブ盤などもある。

どんなものになるか、また新しい何

かを感じられるか。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その11.想像上のライバル

音楽への情熱につき動かされ、常に

完璧な演奏を目指していたセル。

頭の中には音楽の完璧なフォルムが

あって、いつもそれを実現しようとし

ていた。

その世界には誰も入り込むことがで

きない。

けれどセルにはライバルとして意識し

ていた指揮者や、あの音が欲しいと

いう要求を起こさせるものはなかった

のだろうか。

こうしたことに関する記録は見たこと

がない。

アメリカでひとつの理想を実現したト

スカニーニは、よき理解者であり、同

じ道を歩む先輩であったろう。

カラヤンは人気は絶大であったけれ

ど、実力は明らかに劣る後輩か。

クレンペラーは違う路線だけれど、互

いに認めるものはあった。

けれど手兵のクリーブランド管弦楽団

以外でのヨーロッパでの録音や、死

の前にレコード会社を変えて再録音

したドボルザークの8番やシューベル

トの9番を聴くとき、どうも腑に落ちな

いものを感じる。

どうしてセルはあえてそれらを録音し、

記録として残したのか。

そこにどんな意図があったのか。

これは私にとって長い間の謎で、人

生の隠された神秘としていつか知っ

てみたいことだった。

ところがある往年の名指揮者の代表

的演奏を集めた32枚組のCDを手に

入れ、片端から聴いてみて胸が広が

ってのびのびと息ができるような暖か

な感動がある。

それとともに霧が晴れて憧れていた風

景に出会えたような新たな発見もあっ

た。

たまたま手に入れたシベリウスの第2

交響曲のあまりの素晴らしさにうっと

りとして、その芸術の全容を聴きたい

と手に入れたものだった。

その指揮者の名前はピエール・モン

トゥー。

セルよりは10歳ほど年上で、パリで生

まれたがヨーロッパ各地で活躍し足

跡を残している。

ストラビンスキーの「春の祭典」と「ペ

トリューシカ」、ラベルの「ダフニスとク

ロエ」などの初演者としても知られて

いる。

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦

楽団と残したベートーヴェンの英雄の

輝かしく、切なくなるような演奏も多く

の人に愛されている。

リズムやアンサンブルに厳しい要求

をするのは、近代の指揮の基準に

応えるものだ。

バレー音楽の第一人者として、リズム

へのこだわりは当然のことだろう。

けれどそれにとどまらずフレージング

という旋律の解釈と歌わせ方が伸び

やかでふくらみがあり、音楽の表情が

豊かさと高揚感を持っている。

音の出だしやリズムや音量を正確に

演奏しオーケストラ全員が寸分の狂

いもなく音を出すアンサンブルの精

度を上げるのは現代の管弦楽団に当

然のように要求される技術だけれど、

そればかりを追う演奏は無味乾燥で

つまらないものとなる。

それならパソコンで打ち込めばいい

ということになってしまう。

フレージングは旋律の歌わせ方で、

メロディーをどうとらえ表現するかとい

う演奏家の主体性が問われる部分だ。

けれどアンサンブルの精度を上げな

がら、同時に完璧なフレージングをす

るのはとても難しい。

これができていないため、現代の大

部分の演奏を私は楽しむことができ

ない。

モントゥーはそのバランスがなんとも

巧みで、音楽に独特の力と豊かさが

ある。

セルもアンサンブルとフレージングを

両立した稀有な存在だったけれど、

豊かさよりは透明感や集注の厳しさ

を感じさせる。

しかし、ヨーロッパでのセルの録音で

はクリーブランド管弦楽団にはない、

のびのびとした表情がある。

その典型はヘンデルの「水上の音楽」

が入ったアルバムだ。

逞しい推進力と豊かな叙情性をもっ

たこのアルバムは、天馬のように空を

駆けめぐり、身体と心が一切の束縛

から放たれ、ヘンデルの個性をもっと

も体現したものとして、私は好きだ。

けれど演奏しているロンドン交響楽団

のその当時の常任指揮者はモントゥ

ーだ。

そう、この音はモントゥーの音をセル

が使って表現したものなのだ。

ウィーン・フィルやコンセルトヘボウな

ど、2人が共に使っていた楽団は多い。

1964年にモントゥーは亡くなり、それ

と前後してセルの評価はヨーロッパで

さらに高まっていく。

それまでストイックで厳しく理想を求

めていたセルが豊かさを獲得し、黄金

期に入ったと評された。

自らが癌であるのを知ったのもこの時

期だろう。

しかしコンセルトヘボウを指揮した、

モーツァルトやベートーベンの運命、

シベリウスの2番のアルバムが残され

ているが、セルとしては少し中途半端

な印象で特に優れたものではない。

自分にまだ至らないものがあるという

自覚はあっただろう。

けれどそれが、人生の最後を飾る演

奏、日本におけるシベリウスの2番と

ベートーベンの英雄の名演につなが

っていくのではないか。

死を覚悟していたセルが、最後の花

道として選んだ大阪万博での来日公

演の記録だ。

この演奏でセルの日本での評価は

決定的なものとなった。

「美しく整っているけれど面白くない」

という評価は、「美しくなめらかな音で

内に秘めた情熱をライブで燃焼させ

る巨匠」となった。

セルにとっても会心の演奏であったに

違いない。

アンサンブルとフレージングを誰にも

できないレベルで融合し、しかもモン

トゥーとは違った方法で高みと熱をえ

た。

モントゥーを超えたということではない

かもしれないが、他の誰にもできない

セルの世界を実現している。

セルの望みは達成された。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その12.セルのおすすめCD

今回のセルの文章を書くために、手

元にあるセルのCDのかなりの数を

聴き直してみた。

30枚くらいは聴いただろう。

それでも私が持っているものの半分

以下だ。

インターネットで探すと、更に倍くら

いの数が出ている。

人気がない様でも、ちゃんと支持し

ている根強いファンがいるのだろう。

私もその一人だけれど、折にふれ

ちょっとづつ集まってきたCDたちの

中からおすすめできるものを選んで

みた。

同じ内容が違う装丁で出ているもの

も多いし、作った国によって違う形

だったりもする。

解説をあまり読まない私は、ほとん

どが安く手に入る外盤を買う。

それで、国内盤でしか手に入らない

もの以外は、CDの番号は省略させ

てもらった。

1.ベートーベン「運命」「ピアノ協奏

曲第3番」「エグモント序曲」(1969年

ザルツブルク音楽祭ライブ)ウィーン・

フィル pエミール・ギレリス ORFEO

セルの引き締まった指揮とウィーン・

フィルの豊かな音が生み出した唯一

無二の演奏の記録。

音が立ち上がり、流転し、次々に新

しい形と表情を生み出す。

白熱が高揚と集中を極めた超名演。

2.シベリウス交響曲第2番、モーツァ

ルト交響曲第40番他(LiveInTokyo

1970)クリーブラン管弦楽団 CBS-

SONY

四半世紀、手塩にかけた手兵との

最後の録音だ。

名刀は力を入れなくてもスパッと切

れる、そんな感想を起こさせる純粋

で完璧な美しさだ。

そして何よりも内的な白熱が凄い。

3.ドボルザーク交響曲第8番「イギリ

ス」、スラブ舞曲題3・10番 クリー

ブランド管弦楽団 東芝EMI

セル最後のスタジオ録音の一つ。

磨かれた色彩感ある音と静謐なセル

の眼差しにギャップがあるけれど、

この世の悦びを越えたところを目指

すと納得してしまえば、唯一無二の

演奏になる。

セルの天上の調べなのだろう。

4.ヘンデル「水上の音楽」「王宮の

花火の音楽」他 ロンドン交響楽団

DECCA

聴いていると胸が広がり、感性が羽

ばたき、顔がほころぶ。

セルの音楽に対するロマンに溢れ

た力強く、しかもセンチメンタルでも

ある素晴しい演奏だ。

最後のラルゴだけでも涙が出そう。

5.モーツァルトピアノ協奏曲選集

pカザドッシュ クリーブランド管弦楽

団 CBSSONY

優雅を極めた21番、人の心の微妙

な綾をすくいとった23番など全てが

モーツァルトを聴く楽しみに溢れて

いる。

めったにいい演奏に出会わない26

番「戴冠式」からなんとも絶妙な味わ

いを浮かしだしている。

6.ドボルザークチェロ協奏曲 ceフル

ニエ ベルリン・フィル グラモフォン

フルニエをとるかカザルスを選ぶか。

これは難しいが、セルの指揮の意図

がよりはっきり分るという意味でこち

らが明確だ。

透明で純粋なのに、力強く輝いてい

る。

不可能を可能にしたような演奏だ。

7.ベートーベン交響曲第1・7番 クリ

ーブランド管弦楽団 CBSSONY

7番の第2楽章は若いときから聴き

続けているが、これ以上の演奏は

知らない。

精神の実在を感じさせる、感情や

知性を超えた演奏だ。

8.ブラームスピアノ協奏曲第2番

pゼルキン クリーブランド管弦楽団

CBSSONY

かつてセルはブラームスの交響曲で

どれが一番優れていると思うかと聞

かれてこの曲と答えた。

独奏のピアノも巻き込んだシンフォニ

ックな一体感と高揚感がある。

しかし、子供の頃からいっしょに音楽

の修行をしたゼルキンとはこの録音

中に仲たがいして、決別してしまっ

たという。

そんなこともまったく感じさせない音

は、さすがにプロだ。

9.ベートーベン交響曲第3番「英雄」

クリーブランド管弦楽団 CBSSONY

最初の力強い和音が鳴った瞬間か

らセルの個性が烙印されている。

濁りがなく、屈折を感じさせない。

しかし、水っぽい味気なさとは違う。

聴けば聴くほどに味が出てくるスル

メのような演奏だ。

10.ドボルザーク「新世界」・スメタナ

「モルダウ」 クリーブランド管弦楽

団 CBSSONY

私のセルとの出会いの原点。

叙情と覇気が見事にバランスした

新世界。

にじみ出るロマンが胸にせまるモル

ダウ。

このCDだけでもセルの存在価値が

ある。

今回までに登場した指揮者で私が

代表的な演奏と思うものを少しだけ

ご紹介したい。

フルトベングラー指揮

ベートーベン交響曲第3番「英雄」

ウィーン・フィル(1944年)

豊穣な混沌と天を目指す熱狂。

ドイツロマン主義を体現した巨大な

個性による巨大な演奏だ。

トスカニーニ指揮

ドビッシー「海」「牧神の午後」他

BMGジャパン

音のニュアンスでなく、白熱した気迫

で、すべてを掘り起こそうとする。

ドビッシーにある近代的な逞しさと

創造への眼差しが見事に表現され

ている。

ルドルフ・ケンペ指揮

シューベルト交響曲第9番「グレート

」・Rシュトラウス「メタモルフォーゼン

」 ミュンヘン・フィル CBSSONY

この世に生きる喜びを感じさせるグ

レート。

この世の哀愁を強く表現したメタモ

ルフォーゼン。

ケンペの伸びやかさがでている。

ルドルフ・ケンペ指揮

・Rシュトラウス「アルプス交響曲」

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団

東芝EMI

にじみ出る自然な感興。

ドレスデンの素朴で深い音と、ケン

ぺの性格のよさがそのまま音になっ

ている。

ルドルフ・ケンペ指揮

グリーグ・シューマンピアノ協奏曲

p.ネルソン・フレイレ ミュンヘン・フ

ィル CBSSONY

ロマンティックな曲を伸びやかにや

らせたらケンペを越せる人はまずい

ない。

同じシリーズのチャイコフスキーや

ブラームスも名演だ。

同じくミュンヘン・フィルのベートーベ

ンとブラームスの交響曲全集も持っ

ていて後悔しないすぐれた演奏だ。

カラヤン指揮

モーツァルトホルン協奏曲集

hoデニス・ブレイン フィルハーモニ

ア管弦楽団 東芝EMI

煌きと躍動、生命感にあふれ、美を

創造する喜びにあふれた演奏だ。

カラヤンにもこうした時代があった。

触れられぬ美を紡ぐ音たち

その13 終楽章

トスカニーニは猛禽類のような鋭い

眼光で睨みながら怒りをあらわにし、

爆発を繰り返しながらオーケストラを

鍛え、自らの明晰で流麗な音を伝え

ていった。

イタリア人らしいラテン的な完璧主

義者だった彼は、一度の自分のミス

が許せずに、その日のうちにタクトを

置き、引退した。

女性との噂が絶えない彼だったが、

数年後に89歳で亡くなるときは、最

愛の孫娘に「おじいちやんはもう死

ぬからね」と言い残していったという。

全てを覚悟の上に生ききっている。

ライバル関係だったトスカニーニとフ

ルトベングラーだったが、互いに認

めあう間柄でもあった。

トスカニーニはファシスト政権に反発

して祖国イタリアを去り、アメリカに渡

った。

自身がニューヨーク・フィルを勇退す

る時、フルトベングラーを推薦した。

フルトベングラーは迷ったが、結局

はドイツに残り文化を継承する道を

選んだ。

トスカニーニはそうした政治に対する

曖昧な態度が許せず二人は決別し

た。

明確な指示をタクトで出していたトス

カニーニに対して、フルトベングラー

の指揮はブルブルと震えているよう

で、操り人形のように天から動かされ

ているようでもあり、とても分りにくか

った。

しかし団員は必死に彼の意図を読

みとろうとし、気迫と創造性に充ちた

厚い音だし、深い表現をした。

長身で高僧のような超然的オーラを

発していたフルトベングラーは、戦

後も間違いを認めずに、むしろ自身

を被害者だとすら思っていた。

彼にとっては芸術が一番なのであり、

社会はそれに奉仕するためにある

のだった。

ナチスを弾劾する裁判で一応は無

罪を獲得し輝かしい業績を残し始め

たが、肺炎の治療に使った抗生物

質が原因で聴力が衰えた。

彼には自分の音が聴こえないのが

絶えられなかった。

寒い日にコートも着ずに散歩にで

て、肺炎が悪化し、逝去した。

私には自殺としか感じられない。

指揮者としては若い68歳という絶頂

期での幕切れだった。

カラヤンは、フルトベングラーの後を

継いで、ドイツだけでなく世界を代表

する指揮者となり、「帝王」と呼ばれ

た。

しかし、フルトベングラーが衰えを見

せずに亡くなったため、常に比べら

れ続け、その亡霊と闘い続けた。

最新の録音を残せば古いものは駆

逐されるだろうと思っていたのだろう

か、次々に新しい技術を取り入れて

録音を重ねた。

しかしデジタルのリマスター技術は

皮肉なことに古い録音にも新しい生

命を与えた。

カラヤンはベルリン・フィルを中心に

レコーディングをしていたが、晩年は

感動を誘う演奏を標榜してよりふくら

みのある音色のウィーン・フィルとの

録音を増やした。

しかしその目標は達せられなかった

ように思う。

自らの音楽を極めるより、売れる音

楽を優先し続けたことの代償も大き

い。

質は高くても、魂のエネルギーが枯

渇していては、感動は生まれない。

自宅で、新しいパートナーになるは

ずだったソニーの大賀社長の腕の

中で、心臓麻痺で息絶えた。

セルは、ザルツブルク音楽祭や日本

でも花を咲かせ、アメリカに帰って間

もなく亡くなった。

それ以上の話は、私は何も知らない。

人間的な葛藤やドラマを見せずに、

ふいにいなくなってしまったように感

じる。

セルにとっては、音楽は自分を表現

しその痕跡を残すための手段では

なかったのだろう。

完璧な音楽を奏で、一瞬の生命を

与えることだけが目的だったのだ。

それはいかにもセルらしく見事な自

分の消滅のさせ方と思う。

この文章を書こうと思い始めて十年

以上たち、実際に下書きをし始めて

数ヶ月経っている。

その間に、私のセルに対する向か

い方は次第に変わってきている。

よくは分らないけれど、いやよく分ら

ないから、ひたすらに惹かれたもの

から、手は届かないにしても眼の前

を歩いていた肉体感を持った、一人

の人間として感じられるようになった。

私にとって必要な成長の過程なの

だろう。

それとともに以前は分らなかったこ

とが見えてきた。

前に遺言と感じたり、録音の意図が

つかめなかったドボルザークの「イギ

リス」とシューベルトの「グレート」が、

急に親しいものとして感じられるよう

になった。

セルにとってはこの2曲に、ドボルザ

ークのスラブ舞曲を2曲加えたもの

は、生きた証ではなく、理想の美とし

ての天上の調べだったのではない

か。

美しく磨かれ、運動体としての音楽

としては完璧な構造をしているのに、

活気よりはどこか静かで遠い眼差し

を感じるのはそのためなのかもしれ

ない。

ここにはベートーベンの難関を乗り

越える意思の力はない。

モーツァルトの生の悦びの豊饒もな

い。

ドボルザークでは、土から生まれた

ような素朴でゆるぎない旋律の美し

さを現した。

シューベルトでは、音に内在する力

が自然に流転し発展する音楽の純

粋さをすくいあげた。

音のひと粒、ひと粒がブドウのエッ

センスであるワインのひと雫のよう

に、きらめき、溶け合う。

人の意図を超えたところにあるものを

求め、えている。

そこは、孤独な場所でもある。

助けてくれる者はなく、誰にも声が

届かない。

しかし、安らぎもある。

この世の雑事や、人との煩わしさか

ら逃れて、羽根を休め、素のままの

自分でいられる。

責任を負い続け、与えられたものを

生ききった者だけが到達できるそん

な場所を、まだ途上の私は想像して

いる。

表現者としてのセルは、ドボルザー

クの「イギリス」やシューベルトの「グ

レート」などに彼岸を見出した。

鑑賞者である私は何に求めるか。

モーツァルトピアノ協奏曲第27番の

晴朗で平明な世界か。

澄み渡った空をいく鳥の軌跡や鳴き

声のようなフォーレのレクイエムか。

音楽は一瞬で消えるのに永遠に残

る。

誰のものでもない音が、掛け替えの

ない自分だけのものになる。

音楽は生きる悦びだけでなく、死ぬ

ことの意味も伝えてくれる。

音楽の魅力が尽きることがないのだ

という事実をセルは生きて示した。

そのセルの音楽を書くことは、私の

心の軌跡を記すことに他ならなかっ

た。

孤高なセルでも、巨大な個性を持っ

たフルトベングラーやトスカニーニで

も、一人では音楽がなりたたない。

そこに人の生きる意味がある。

持って生まれたものを生かさなけれ

ば、生きていることにならない。

しかしこの世に生きている以上、社

会に翻弄され、人に影響され、何ら

かの意味で歴史を背負わなければ

ならない。

天才ではない平凡な私たちでもそれ

は変わらない。

人間が人間として生きてこそ音楽が

音楽でありえる。

音楽に向かい合うことは、生きること

を追求することになりえる。

それを私にもっとも切実に伝えてくれ

たのが、ジョージ・セルだった。